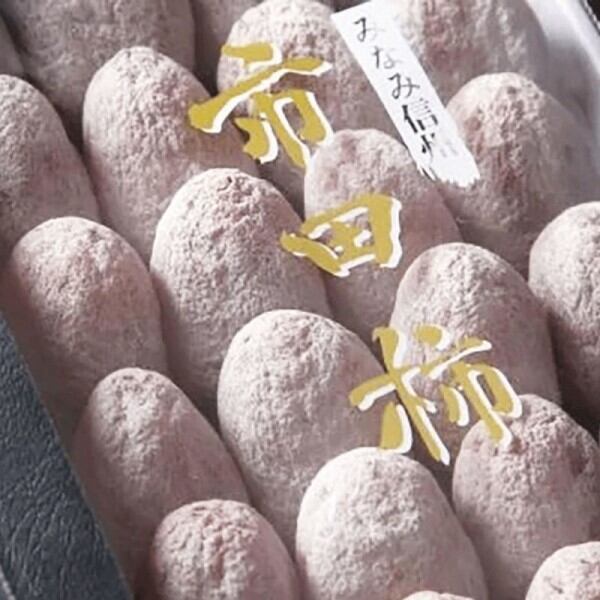

市田柿について

悠久の時を経て受け継がれる味わい

長野県南部、天竜川のほとりに広がる飯田下伊那地域。この豊かな土地で育まれる「市田柿(いちだがき)」は、日本を代表する干し柿として、その名を全国に知られています。

その歴史は江戸時代中期にまでさかのぼります。

この地に特有の柿の品種が発見され、地域の自然条件と相まって、干し柿の加工技術が磨かれました。寒暖差の大きな気候が甘みを引き出し、澄んだ空気がその品質を高め、やがて「市田柿」として名を成していったのです。

風土と人が育み続けた一品

伝統の確立と進化

明治時代に入り、市田柿の栽培は本格化し、地元農家の重要な収入源となりました。とりわけ、大正時代には「市田柿」という名が正式に商標登録され、地域の誇りとしてその地位を不動のものとしました。さらに、丁寧な手作業と改良を重ねた干し柿づくりは、職人の技と知恵の結晶となり、贈答品や高級菓子として多くの人々に愛されました。

未来へと紡がれる伝統

現代に息づく市田柿の魅力

現代では、「市田柿」は日本農林水産省の地理的表示保護制度(GI)に登録され、地域ブランドとしてその価値を守られています。その甘美な味わいと独特の食感は、贈り物やお茶請けとして、いまだ多くの人々に愛されています。日本国内だけでなく、世界市場への道も切り開かれました。

また、健康食品としての魅力にも注目が集まり、地域の未来を紡ぐ重要な財産となっています。

職人の手仕事が生み出す、至極の逸品

市田柿作りには、熟練した職人技が必要です。

1年をかけた集大成です。

良い土づくり、真冬の選定、何度も重ねる柿の摘果作業を経て大玉の柿を作ります。

柿の熟度の見極め、適期収穫後も皮剥き、柿吊るし作業。柿が適度に乾燥するのを日々柿と対話しながら最高の状態へと仕上げていきます。

乾燥作業を経て最大の難関 、柿もみに移ります。

柿もみとは、3分の1程度に重量が減った柿を柿のれんから下ろし、もみこみ、その後寝かせます。

内部の水分を表面に出して、内部が羊羹のようになるまで 何度も繰り返します。

柿の様子によっては、手で優しくさわってあげるだけだったり、日々の気候、気温、湿度すべての環境を職人が判断して最適なもみを重ねて仕上げていきます。

取り寄せて楽しむ 日本の文化

市田柿の甘みは、単なる果実の味わいを超え、受け継がれてきた歴史や、地域の風土、人々の熱意が織りなす物語そのものです。

その深い味わいに、過去から未来へと続く、日本の食文化の一端を感じてみてはいかがでしょうか。